Im Interview mit dem Restaurator Andreas Strohhammer

Ein Text von Dana Patsch und Polina Afanasyeva

Im Zuge unserer Lehrveranstaltung erzählte Andreas Strohhammer, Restaurator und Leiter des Art Handlings in den Museen der Stadt Linz, von der Vielseitigkeit der restauratorischen Tätigkeiten in einem Museum. Beispielsweise erfuhren wir Näheres über die Anfertigung sogenannter Zustandsprotokolle, die im Zuge der Leihe eines Kunstwerkes erstellt werden müssen. Andreas Strohhammer hat uns die Möglichkeit gegeben, die Restaurierung aus der internen Museumsperspektive zu betrachten, und uns geholfen, die Prozesse zu verstehen, die mit der Untersuchung von Gemälden auf ihre Geschichte oder ihre Echtheit verbunden sind.

Fact-Sheet zu den besprochenen Inhalten im Interview

- Besonders arbeitsintensive Auf- und Abbauphasen einer Ausstellung

- Protokollierung der Zustände von Kunstwerken

- Viele Reisen als Kurier – Warum begleitet ein/e Restaurator*in das Werk auf seiner Reise?

- Die Bedeutung der Konservierung in einem Museum

- Möglichkeiten, um Fälschungen zu erkennen

- Die Herausforderung bei zeitgenössischer Kunst aufgrund ihrer Materialvielfalt

→ Wenn Dich unser Fact-Sheet neugierig gemacht hat, dann erfährst du genauere Informationen zum Thema Restauration und Art-Handling im folgenden Text!

Andreas Strohhammer bei der Arbeit in der Restaurierwerkstätte, Foto: maschekS

Andreas Strohhammer ist ein ausgebildeter Fachmann in der Restaurierung; der Kunstgeschichte, christliche Archäologie sowie Buch- und Bibliothekskunde studiert hat. Strohhammer übernahm 1994 die Leitung der Abteilung für Restaurierung, Konservierung und Ausstellungsproduktion in der neuen Galerie der Stadt Linz, die später in Lentos Kunstmuseum Linz umbenannt wurde. Er hält Vorlesungen an Universitäten, unter anderem an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Neben seiner Tätigkeit als Restaurator ist er auch als Kurator tätig.

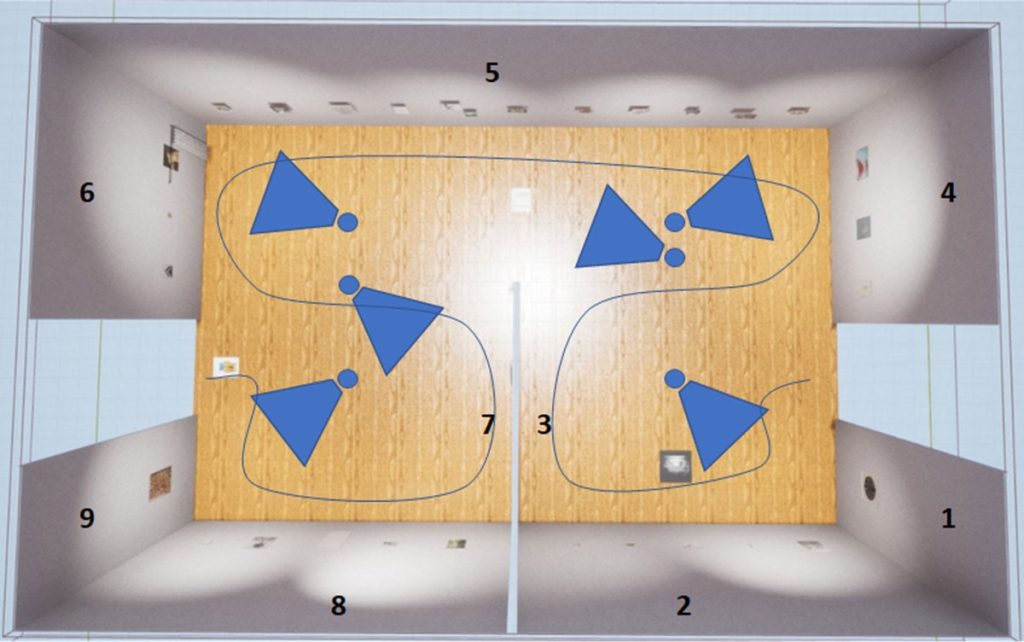

Der Restaurator stellt ein unverzichtbares Rad im Getriebe eines jeden Museums dar und trägt zum reibungslosen Ablauf eines Ausstellungsprojektes wesentlich bei. Besonders die Auf- und Abbauphasen sind laut Strohhammer anspruchsvoll, da er als Leiter des Art Handlings an allen Ausstellungen beteiligt ist und viele Projekte gleichzeitig im Blick haben muss.

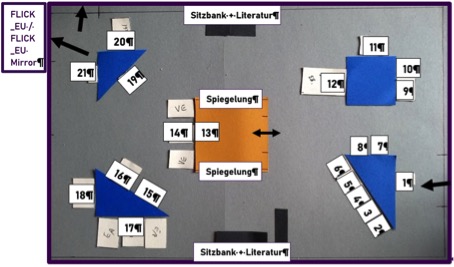

So wurde die Sonderausstellung Female Sensibility. Feministische Avantgarde aus der SAMMLUNG VERBUND im Jänner 2022 im Lentos Kunstmuseum Linz abgebaut und die Leihgaben wurden vor dem Abtransport auf ihren Zustand überprüft. Dies ist für die Versicherung von hoher Relevanz, da es Werke gibt, die im zweistelligen Millionenbereich versichert sind. Dennoch kann es trotz noch so akribischer Kontrolle passieren, dass Schäden an Werken auftreten. Obwohl es im Schadensfall meist möglich ist, Mängel zu beheben, die später nicht mehr sichtbar sind, kann der Wert – insbesondere bei wertvollen Arbeiten – drastisch sinken. Um die Risiken für Kunstwerke von vornherein gering zu halten, war Strohhammer als Kurier schon in vielen Kunst- und Kulturmetropolen in aller Welt, um sichergehen zu können, dass die Werke aus den eigenen Sammlungsbeständen gut an ihr Reiseziel gelangen.

Doch nun ein wenig mehr dazu: Für alle Leihgaben, die in ein Museum gebracht werden, werden sogenannte Zustandsprotokolle erstellt, die im Verlauf der Ausstellung viermal überprüft werden. Die erste Bestandsaufnahme findet statt, wenn ein Stück den/die Besitzer*in verlässt; die zweite, wenn das Kunstwerk im Museum ausgepackt wird; die dritte Protokollierung findet statt, wenn die Ausstellung abgebaut wird und zu guter Letzt nimmt der/die Eigentümer*in eine Überprüfung vor und protokolliert den Status Quo des Werkes. So kann im Falle einer Beschädigung genau festgestellt werden, wann und in welchem Verantwortungsbereich ein Schadensfall aufgetreten ist.

Wenn eine Leihanfrage an das Lentos Kunstmuseum Linz herangetragen wird, muss der Zustand des angefragten Werkes überprüft werden, um festzustellen, ob dieses für eine Ausleihe geeignet ist.

Um Beschädigungen von vornherein zu vermeiden, ist es wichtig, konservatorische Vorkehrungen zu treffen. Unter der sogenannten Konservierung versteht man den Erhalt von Werken, indem man für eine für das Objekt optimale Umgebung sorgt und sie so vor dem Verfall bewahrt. Dabei werden Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur sowie die Lichteinwirkung berücksichtigt. Klar muss jedoch sein, dass sich jedes Kunstwerk zu verändern beginnt, sobald der/die Künstler*in es fertiggestellt hat. Ein Ölgemälde muss zum Beispiel trocknen, wobei die oxidative Trocknung 50-60 Jahre dauern kann. Während dieser Zeitspanne dunkelt die Farbe nach oder bildet Falten. Zusätzlich ist sie hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Als Folge kann sich die Farbe von der Leinwand lösen oder Risse bilden. Eine weitere Gefahrenquelle ist ein möglicher Schädlingsbefall, der die Kunstwerke beschädigen könnte.

Um mögliche Schäden zu beheben, kann man sich als Besitzer*in eines Kunstwerks an eine/n Restaurator*in wenden, wobei man sich immer fragen sollte, was man mit einer Restaurierung erreichen will, sagt Andreas Strohhammer. Dabei ist besonders wichtig, den jeweiligen Kontext zu berücksichtigen, in dem das beschädigte Werk nach der Restaurierung gezeigt wird. Wenn beispielsweise von einer christlichen Skulptur Finger abgebrochen sind, bewahrt das Museum sie auf und stellt sie im Anschluss separat aus. Ist die Skulptur für eine Kirche, entscheidet man sich wahrscheinlich dazu, die Finger wieder anzukleben, wenn diese zum Beispiel für den Segensgestus benötigt werden.

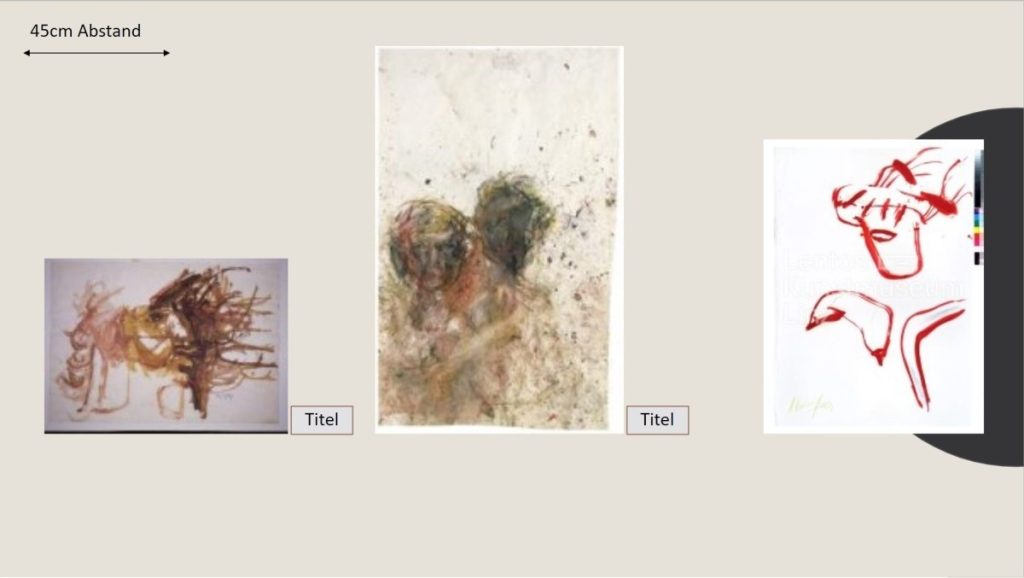

Ein weiterer Tätigkeitsbereich eines/r Restaurator*in besteht darin, die Geschichte eines Werkes zu erforschen. Die modernen, analytischen Ansätze gleichen fast schon einer kriminaltechnischen Untersuchung und können dabei helfen, Fälschungen zu erkennen sowie Werke ohne Datierung einer Epoche zuzuordnen. Man kann die Werke mittels Mikroskop, UV- und Infrarotwellen untersuchen, um eventuelle Retuschen und Vorskizzen, aber auch das verwendete Material zu erkennen. Aufgrund dieser Analysemethoden konnten von Andreas Strohhammer in Zusammenarbeit mit Elisabeth Nowak-Thaller zwei angebliche Werke des österreichischen Künstlers Hans Staudacher als Fälschungen identifiziert werden.

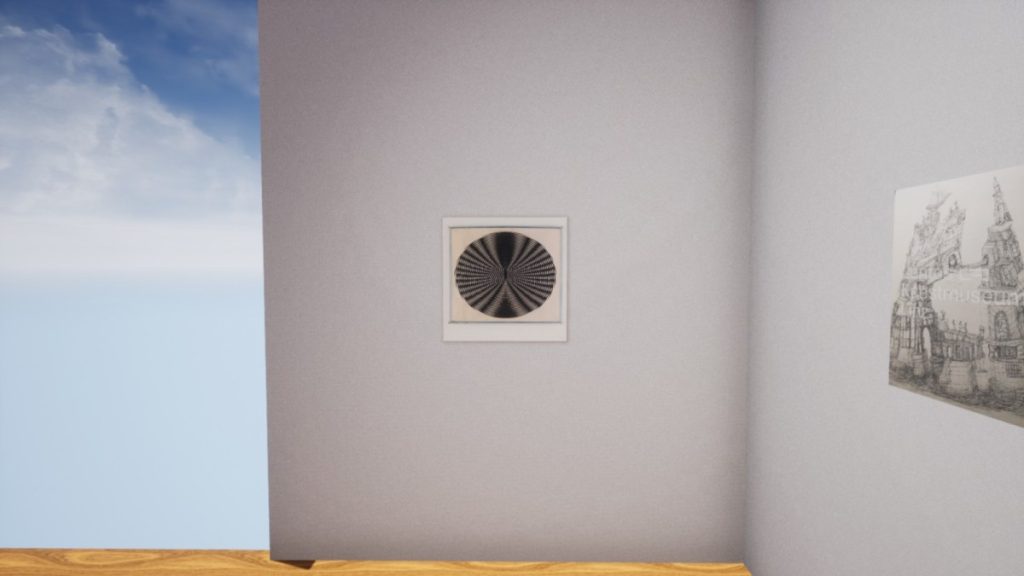

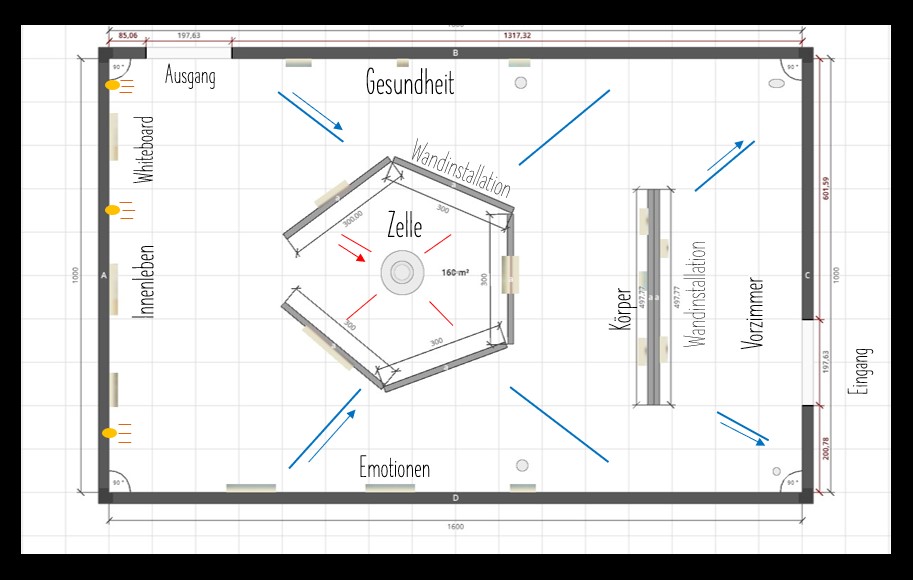

Auch das berühmte Gemälde Bildnis Trude Engel von Egon Schiele aus der Sammlung des Lentos wurde im Zuge der Ausstellung 1918 – Klimt, Moser, Schiele – Gesammelte Schönheiten von Andreas Strohhammer genauer unter die Lupe genommen. Früher kursierten viele Mythen und Behauptungen über dieses Werk, da es nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entstehung des Bildes gab. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass auf der Leinwand schon zuvor eine Komposition – möglicherweise ein Madonnenbild – gemalt wurde, die Schiele wieder verwarf. Dieses unter der obersten Farbschicht verborgene Bild glich anderen Skizzen des Künstlers, die genau datiert werden konnten und wohl im gleichen Zeitraum entstanden waren. Das führte zu dem Schluss, dass das Bildnis der Trude Engel älter sein musste, als in früheren Datierungen angenommen, da die Ölfarbe der Kompositionsskizze erst trocknen musste, um es übermalen zu können. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Gemälde kann man zurzeit in der Sammlungsausstellung im Lentos Kunstmuseum Linz nachvollziehen. Die einzelnen Analyseschritte wurden im Ausstellungsbereich visualisiert.

Bei zeitgenössischen Werken ist die Konservierung in vielen Fällen komplexer, da die verwendeten Materialien oft vergänglicher sind als zum Beispiel klassische Ölfarben. So werden von Künstler*innen manchmal Kunststoffe verwendet, welche aufgrund der enthaltenen Weichmacher zerfallen. Auf Probleme stößt man auch in der Videokunst, da gewisse Abspielgeräte, die dieses Werk bräuchte, gar nicht mehr oder nur mehr vereinzelt vorhanden sind. Die restauratorische Forschung versucht, neue Möglichkeiten und gute Lösungen für diese Probleme zu finden.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Beruf des/der Restaurator*in sehr vielfältig ist und viele Tätigkeiten beinhaltet, die man im ersten Moment nicht mit einem/r Restaurator*in verbinden würde. Über die Protokollierung von Werkzuständen bis zu einer akribischen Analyse von vermeintlichen Fälschungen ist alles dabei.